| 有故事的城市 有特色的年鉴——借《临安年鉴》《威海年鉴》谈如何突出年鉴的地方特色 |

|||||

|

|||||

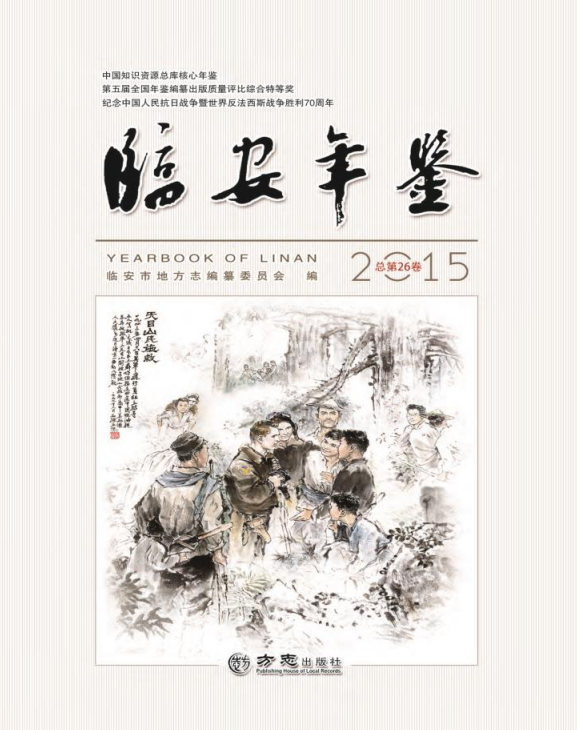

看到《临安年鉴》2015卷时,第一眼就被封面上的画面所吸引,急于知道“天目山民施救”图背后的故事……

2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。1942年4月18日,由美国飞行员杜立特率领的16架美国B25轰炸机成功轰炸日本东京后,由于燃料耗尽,杜立特本人及其机组人员迫降在天目山镇徐村等地,得到了当地军民的及时营救。临安军民合力勇救杜立特等美国飞行员的壮举,奏响了一曲世界反法西斯侵略的“国际歌”。在2015年这样一个具有特别纪念意义的年份、发掘出当地这样一个典型的历史事件、并以国画“天目山民施救”图的形式展现在《临安年鉴》封面上,充分突显了临安的地方特色和传统文化底蕴,可谓“神来”之笔、引人入胜。 封面是一本书的脸面,年鉴封面也是一样。一本有特色的年鉴,其封面也应该有自己独特的风格,应该通过封面体现其地域性、时代性、艺术性等特点。年鉴封面即使是一张原始图片,也可以通过现代艺术手段加以设计处理,结合色彩搭配、整体布局、字体、材质、印刷工艺等,形成和谐统一的整体,以达到赏心悦目的效果。好的年鉴封面更能提升一本书的品位,起到一美遮百丑的效果。 《威海年鉴》自1998年创刊,采用符合当时时尚的大32开本装帧设计,封面采用反映威海海滨城市风光、现代地标性建筑等实景照片,较好的突出了威海的地域特色和时代特点,《威海年鉴》也成为国家首批沿海开放城市——威海市对外开放的一张靓丽名片。连续出版几年以后,《威海年鉴》就面临着封面照片难以挑选、照片内涵不能反映全市面貌等瓶颈问题,如何改版、创新,而又不失威海特色呢? 2008年,经过反复甄选,我们选定最能代表威海地域特点的威海湾城市全景照片作为底图,经过对照片漏色处理,增强了图片的艺术性和年代感。通过对威海地标性地点——刘公岛的凸出印刷工艺,增强了封面整体的浮雕感、立体感。采用代表威海海洋地域特色的深蓝色作为底色,也契合了山东省、威海市大力提倡发展蓝色经济的主题,最终,《威海年鉴》2008卷的封面设计获得各界的好评。2009年,是纪念中华人民共和国成立60周年,威海全市也开展了“唱红歌”等各种形式的纪念活动,《威海年鉴》2009卷的封面设计保留了2008卷的设计风格,仅仅把颜色换成了喜庆氛围的大红色。

2010年, 《威海年鉴》的封面设计依然延续了2008年的风格,把颜色换成了绿色,突出显示了全国绿化委员会、国家林业局授予威海市“国家森林城市”称号这件年度大事。就这样,依托《威海年鉴》2008卷封面设计的总体风格,通过封面颜色调整以及卷首图片页眉设计的变化,连续10年的《威海年鉴》封面设计自成系列,很好的突出表现了威海市的地域性、时代性特点,内涵丰富,简约而不简单。 再美的面孔,看的时间久了,也会产生审美疲劳。现在,《威海年鉴》的封面设计又到了突破、创新的又一个瓶颈期。再看《临安年鉴》2016卷封面采用的《耕织图》、2017卷封面采用的《钱王衣锦还乡图》,都是使用国画的形式,充分发掘临安典型的人文事件、历史故事为素材,再现历史、超越历史。

通过一个封面图片,展现历史,讲好历史故事、文化故事,仿佛给“年鉴”这部一年一卷的年度资料书穿上一件历史悠久、富有文化底蕴的嫁衣,《临安年鉴》封面设计的思路和做法,值得我们借鉴。 |

|||||

| 打印本页 关闭窗口 |